Sannikai no hiroba

���� |

�W���ꏊ | �R�����g |

|---|---|---|

| 16��(�y�j | �卻�y�� ������ |

�P�R��00�� |

���@�� |

�@���ؓ� |

|---|---|

���@�� |

�P�O��(���j��) |

�I�@�� |

�P5��(���j��) |

| 4/20�i�y�j�卻�y�������� |

| 5/18�i�y�j�卻�y�������� |

| 6/15�i�y�j�卻�y�������� |

���y�[�W������

�@�@�@�@�@�@

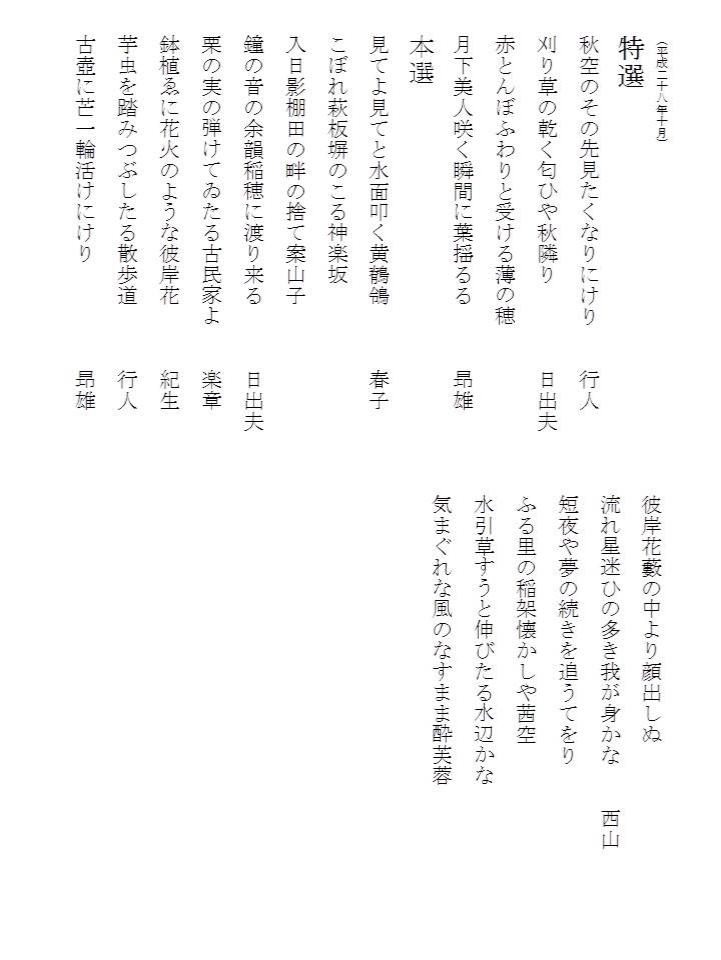

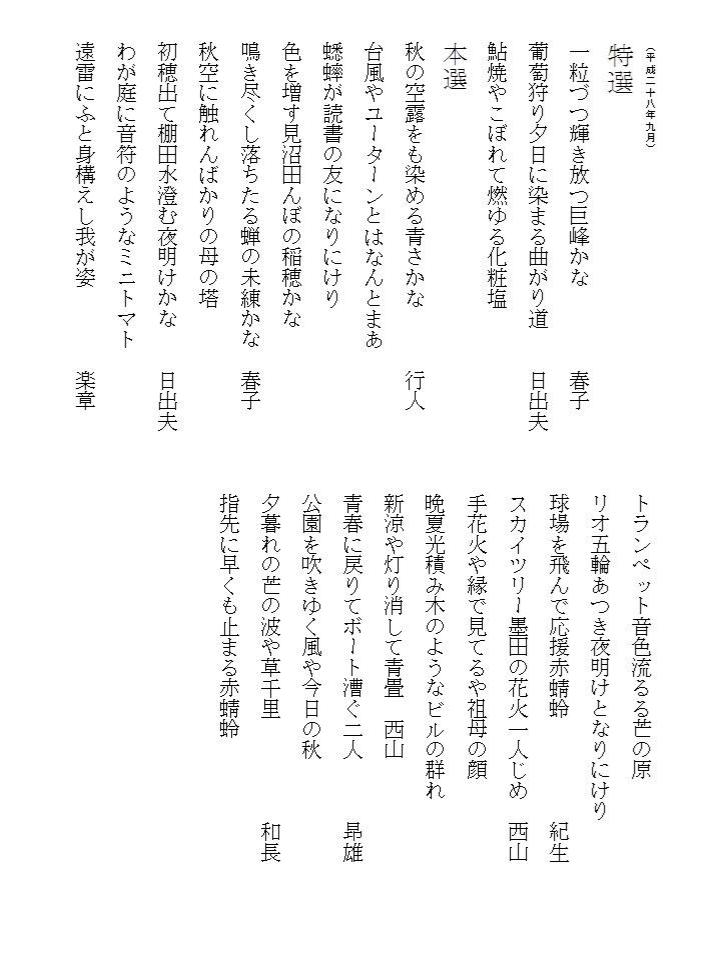

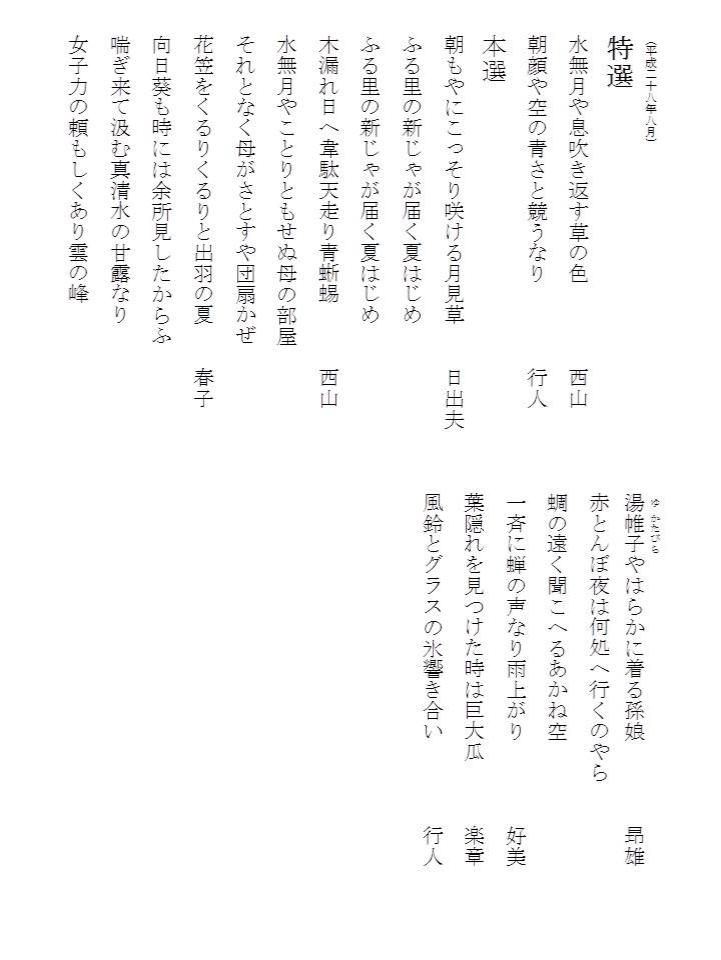

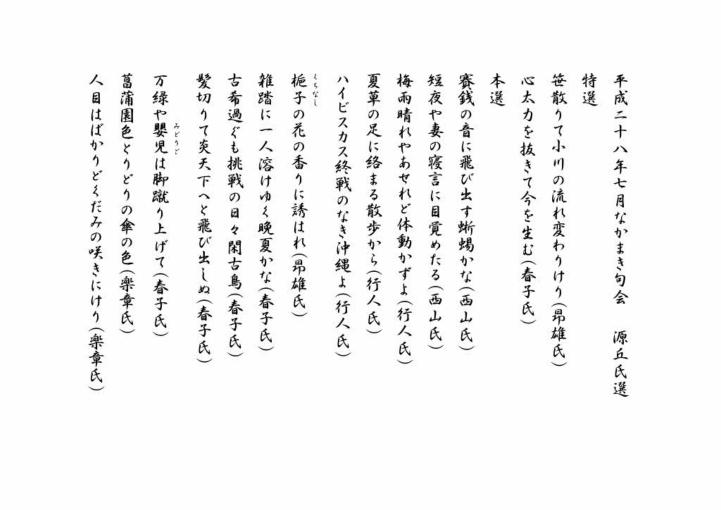

��49���ʐM���

��48���ʐM���

��47���ʐM���

��2��ʐM���

��1��ʐM���

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

���y�[�W�̐擪

�@�@�@�@�@�@

�o��N���u

|

1604.pdf

�t����璩���ƂȂ�䂭�[�������o�v����

���_�ɐ����c���◎�_�������R��

�ЂƂ苏�ɏt�̊������������

�������ɓY�Ђ���L�̉e

�J�Z�Ɏ��\�H�̗F�W�ӏt���t�q����

����̘I���Ȃ���~�̉ԁ��ЗY����

��������ق̂��ɗh���Ԃ���

�R�ӊw�юɂ̓������ɂ���

�V�����ւ̉Ԃɓ��̓�����

�����ޏ��̗鉹���ނ�t���������R����

�[孂�v��U�Ђăt�I�g�o�偃�t�q����

�s�̂Ȃ����N���l�H�E��

�A���o���̌N���ނ�t�̕�

�t�����l������Œʂ���

�����_�̂��ė����t�̐쁃���o�v����

����Ɏc��锒���t�̌�

�×��͉_�̂ނ�����t���

���ᕑ�Ӊ��̍r�g�����ʍ��n���a������

�C���S�ӂ���F��t

���ɐG��t��ʂĂ�肯��

����o�ɐ���Ă͑��j�����D������

�͔�ߑ҂��ɂ܂�������̂̉�恃�y�͎���

�������čs�����ɖ��Ђ���

�t���J���ɔ\�ӗ͐����s�l����

��z�c��̊Âݑ����ɂ���

�l����ꏏ�̕�炵������

�L�������̂��Ƃ������ɂ��聃�t�q����

�L�L�[�邱�����̎�⊦��

�Ò��̂ė��̗\����~����

�����̔L�̖ڌ���t��ԁ��ЗY����

����������܂�|�����˕Ԃ聃���R����

�����Ɉ�Ђ̉_�Ȃ��肯�聃�ЗY����

���X��蓒�C�̌������ɛE�i�͂́j�̉e

����̍��藬��鑋�ӂ���

�K���Č̋��̍Վv�����聃�y�͎���

�`�̎������ČÖ�痂���

��O�̗�Ȃ�̊`����߂�

�����D����������ł܂��������t�q����

���~�̍���Y�������遃���o�v����

�~��������ɊF�W�����I������

�u�����R�̉��̔��X�i�����炢�j�����͂���

�א�_�C���̂��Ƃ��P����

���֗����Ă��悢��€�ʁ����R����

�劦����ɌÒ������Ă���

���̎�ɒ������ޗ]������

�����ƌC���������̉w

���i��ׁj�̐�͖ɉԂ��炩�����聃�D������

�~�̎}�g�����܂�ďt��҂�

�~�̒��Ȃ������i�����Ɓj�ɋ����ʁ��s�l��

���Ă��̓V���āi�����j��i�C����

�_�ɕ�����^��p�b�N����

�~�鐯�̎���������ƂȂ�ʁ����o�v����

�䂪���ɖ����̈�勎�N���N�����R����

�������̍Ȃ̍єz���肯��

���x�m�̗Ő������̔@�����ȁ��ЗY����

�ɂ�������傫�����X���t�q����

���ƌܕ����Ă����͏k���܂�

�����̊��҂̂ЂƂ�ܓ�����

���G��������V�ԏi�C

�����̒Z������~�ؗ������o�v����

�����ċ�����⊦����

���̉����F�鏉�w

�V���ݎR�͂���ƍ�����聃�a������

�����̓X�C���O�o�C�ŗ��{��

�Z��Ɛ̌��̂��ł�

�`�����Ē��ɗ[�Ȃɋ�����D������

�Î}�Ɉ�c���n�`����

�Ⴕ�܂�����ɓ���k��Ă��聃�ЗY����

������t���c���X�~��ɂ���

�~���̗z���~���܂ʼne�̂Ԃ�

�Ɗy������l���̂߂荞�݁����R����

���������ꍡ���̏t

���w�Œ������Q�肷��l�����s�l����

�w��L�т���쉲�O�̕Ԃ��

�Е��Ŏ��Đ����F�⊦��

�R���Ɛ앗�������U��g�t�����o�v����

�ނ�l�͖͌�̓��ГZ�З��遃���R����

�Q����Y�ЂĂ���F�聃�ЗY����

�~�̊C�����ɗh��铇������

���Ƃ��ƂƗM�q���Ɏ���Y�ꂯ�聃�D������

�t���O�̂悤�ȏΊ�����̗F���t�q����

�蔪���������ʼn��y��

�~�ʂ����w�і�������ɓ����

�Ƃ肠�������镨���������`

���͂��卪�t���ɕ��ׂ��聃���R����

���P��j���T���~���a

�~�肵����͗t�ɕ�̓��Ђ���

���ɉ��U���ە����

�w�n���Đ[�g�̂ȂȂ��܂ǁ����o�v����

�~�g�t����z���s����s�@�_

�P�̏�J���x��N�̕遃�s�m����

���y�Y�S�Ɏd���ӓ~���a

�ɋ�ɉ����U��ߏ����������R����

���Ԑ����������w�̟��i�݂Ȃ��j���

�U�g�t�ЂƖڂ͂����ƒu���ɂ��聃�t�q����

��\�N�̖�����a�ݓ~�߂����t�q����

�z�̊G�̋G�ߓ���ւ֍����̏H

����t�������j���̐��i�����Ёj����

�A�藈�Ă܂�����������̏H

�`�����ĎR�̔ޕ��ɗ��ȁ��ЗY����

�Ԃ��H����������I�d��

�������i�Ђ�ǂ�j�̚ˁi�˂���j�ɋA�荂����

���Z�̍����f�g�����̓������R����

�Ƃ߂ǂȂ��g�t�U��䂭�Ώ�

�҂����͋��N���[���H�̕�

���n�r���ɗ�ޕx�m�R���߂Ắ��D������

����ł͋��Ђ�������ĎR�q����

�R�g�t�R���ɏ�艺�R���ȁ����o�v����

�ᖒ�g�n���ɂ��ƓY�ւɂ��聃�a������

�h���O�������ċC���͌ܘY��

�H���a��������������

�h��Ă��Ԓ�~�����s�m����

���v�啧�R�X���X���������

�ŋ�ɔ����ꗎ����ԉ��a�l����

�n�ƃx���n��L���̗�₩��

�؍҂̍���Y�����M���ȁ��s�m����

�V���Ɍ��������ޏ\�O�遃���o�v����

�h�V���ዾ�Ɏʂ�������遃�D������

�����̒��V�ɂ���X�˂ނ遃�ЗY����

��������w�����ƘH����

�����̍���ǂ������R�z���

�}���┖���ς����̂��聃�a�l����

�U�X�������������ӑ����

�H�k�̐l�e�����L�тɂ���

���C�U�ӗ�Ԃ̃��Y�����c�����t�q����

�H�C���ޑ��̔ޕ��ɍ��n��

���N�ĉ��ނ��тɂĂ��ĂȂ���

�\�o�тƂ̊��ߏ��≷�ߎ�

�m�[�x���܂̔ߊ삱��������_����

�����������Ɣ�����H�̕����s�m����

���ꐯ�Ő��y���k�֔�ԁ��a�l����

����̓o��l�߂����H����

�Ē��̃I���U���b�N���_���s�m����

�h�V�̓��T�v�������g�Ɉ�э܁��I������

���ԉΐ[�R�̈łɋ������聃�a������

�ڊo�߂Ă��~���܂ʂȂ�H�̉J

�H�ފݖS����ÂԊ��B��

�[����H�����̓��Е��ɂ̂遃�D������

�R���ɒ��ޗ[�z�̏H�߂��遃�ЗY����

���H�ɒw偂̎����H�[�������o�v����

�S���̔ޕ��̉_�◴�c�P���t�q����

�O����̏��̃����`�P���

�ފ݉ԔȂ̋Ȃ�ɘA�Ȃ��

���̋�w�ւ̂��Ƃ����ԉ��a�l����

������������ȕ��̏H�߂���

�V�Ă̍���L���Ɍ��̒����s�m����

��ւ̏H����}�����ӂ���

�G�L���̑啧�X���c�����ȁ��t�q����

�H䪉ׂӂ͂�ƍ炢�ēE�܂ꂯ�聃�a�l����

�v�X�̃v�[���ւ̓��������ȁ��D������

���炩�Ȋ⋛�̖����������ʁ��t�q����

�����X�˂��ĕ����ē��S��

�a�t�̎�����ڂ����蕃��̕�

�u�����J�v�����ēǂ܂��s���

�~�x��₮�痧���Ђт����聃���o�v����

�Ă̕x�m�����h���o�R��

��̂��݉ԂɊ��Y���g�H��

�_�C�Ɍi���݁j�����Ă䂭���̏o���ȁ��ЗY����

�V�r�����ĉĕx�m�̒���

�����X���̂ވ�ōb�q�����a�l����

��̖��Y��ʖ��Q䪉`

�V�n�i���߂��j�ɏj�����ݍs���C�J��

�������̈ꎅ���ꂸ���������s�m����

�Ǔ`�ӒӂɋC���̂���ɂ���

�啧�̔w�����J��������

�I�V���C�ɂďH��̃V���t�H�j�[

![]()

���������┒���o�łĎ��Ɂ@���D������

���ւ�����Ɉ������̎���

�K�̗t��w���Ѝ⓹���肯��

�����Ђ̌̋��̉Ė��̒��@���ЗY����

�������̒��̕�炵����@���a�l����

�����Y�z�����~�̎��`������

�Ăї�ɋ�����g���ʌ�������

�ĉ���Q�̋�Ί���<�t�q����

������蓒�ɐg�߂���

�~�J����܊��̑����J������

���ܖ��V�����T�鐺�e�ށ��s�m����

�������炬�̉̕����Ȃ���

��������y�[�W�̊W�ɂ�茹�u���Y���̍�i�݂̂��f�ڂ������܂��B

�E�E�E�R�����g�ˑ������ꂪ�ǂ�

�G�ꑾ�۔����̓m�ɋ�������@���a�l����

�E�E�E�R�����g�˂��ꂢ�Ɏd�オ���Ă���A�������ǂ�

��������̏��J�ɔG��Đ��������ԁ@���ЗY����

�E�E�E�R�����g�ˉ��܂̌Ìꂪ�����Ă���

�E�E�E�R�����g�˂ł��Ă���

���̒���t�ɂ�����J�̉�

�E�E�E�R�����g�ˋC�����̗ǂ���

�ڂ݂Ďv���߂��炷�[�M�����D������

�E�E�E�R�����g�˂ʼn��ܗ[�т����[�M

���]�ԑO���i�߂ʗ[������

�E�E�E�R�����g�˗ǂ�������

�Վ}�i�����ǂ�j��ӂ闢�����Ȃ�����

�E�E�E�R�����g�ˍ��聨����

���厈�ˁi�����Ƃ��������ׂj�𓊂������ɂ������t�q����

�E�E�E�R�����g�ˉ���������

�����k�̔��̍������X�߂�

�E�E�E�R�����g�ˈߑւց��X�߁A���̍�����

���b�V�����̃z�[��������������

�E�E�E�R�����g�˓͂���������

�Ђ�����ɑ����E���ĎR�����҂�<�a�l����

�E�E�E�R�����g�˒ނ�̗l�q���ǂ�������

����̉H����U���|�[�Y�������ЗY����

�E�E�E�R�����g�ː��̂��ƂȂ̂ł�Ő�Ȃ�

�������~�����Č�͍Ȃ�

�E�E�E�R�����g�ˏ�܁�������

�F�������c�A���ΉJ����

�E�E�E�R�����g�˂�������A���c���c

![]()

�E�E�E�R�����g�˂������낢�A���̂܂܂ŗǂ�

�V���h����t����������@���a�l����

�E�E�E�R�����g�˂ł��Ă���u�V���h����v�ǂ��A���̂܂܂ŗǂ�

�ۂݐ�ʕ��Ɍ˘f����̂ڂ�@���a�l����

�E�E�E�R�����g�ˌ�̂ڂ�̋[�l���ǂ��A���̂܂܂ŗǂ�

�t�̊C�����F���{�����ЗY����

�E�E�E�R�����g�ˈ�{������c���̂����悤�ł��ˁA���̂܂܂ŗǂ�

�O���̓V�ɎŎT���������P�ށ@���ЗY����

�E�E�E�R�����g�˂ł��Ă���A�u�P�ށv�́u�ǂށv�̕���

�Y����O����V�Ɏł܂�����ǂ�

��䰁i���ʂ���j�݂̂ǂ薡���邷�܂��`�@���ЗY����

�E�E�E�R�����g�˂Ő����ꂽ���A�u���I���v

�Y�����䰂݂̂ǂ�̖��₷�܂��`

�s���t�������ƌ����邻�悮���@�����o�v����

�E�E�E�R�����g�˂ł��Ă���A���̂܂܂ŗǂ�

���ݓn��H���̋�Ɍ�̂ڂ�@�����o�v����

�E�E�E�R�����g�ː����ꂽ��

�Y������ݓn��H���̋���̂ڂ�

���O��o�Z�̎q�̏Ί炩�ȁ@���t�q����

�E�E�E�R�����g�˂ł��Ă���

�Y����o�Z�̎q���̏Ί�╗�O��

�ɂ킩�J�c���t���삯�����遃�a�l����

�E�E�E�R�����g�˂ɂ킩�J���u��J�v�ɁA���̂܂܂ŗǂ�

��Ƀo���̑�փ����h�}�[�N�@���s�m����

�E�E�E�R�����g�˃o���͊������ǂ��A���̂܂܂ŗǂ�

�ԍՂ�Y������������ށ@���s�m����

�E�E�E�R�����g�˂ł��Ă���A���̂܂܂ŗǂ�

�l�p�[���ɐ_�����߂Ȃ���̏t�@���s�m����

�E�E�E�R�����g�˃l�p�[���u�́v�̕���

����10��2015�N4���ʐM���

![]()

�E�E�E�R�����g�ˉԔ����悭���Ă���Ԃ̑т��ǂ��A���̂܂܂ł悢�A�Ԕ��Ɗ����̕����ǂ�

![]()

���o�����łS�����Y�팩���������ʂf���Ă���܂��B

�펪����y�̓������������@�@���a�������E�E�E�R�����g�˓����Ɂu���v��t����Ɖߋ��`�ɂȂ�A����͌��݂Ƃ��ēǂ����ǂ��A

�@�@�������ܗǂ�

�Y����펪����y�̓������^�ԕ�

�_�c���̗��݂ɉԔ��@���a������

�E�E�E�R�����g�˂��̒ʂ肾��

�Y����_�c����ʂ̉Ԕ�

�V�̗������܂ɔ~��ց��a�l����

�E�E�E�R�����g�˂����������Ƃ�����ł��傤�ˁA���̂܂܂ŗǂ�

������k�����̕��x�����a�l����

�E�E�E�R�����g�˓��������Ȃ����̂ł��̋C�����͂킩��A�����ɐꎚ������B

�Y���������k�������x��

���ׂ̋����n�肵�a�т��ȁ��a�l����

�E�E�E�R�����g�ˁA�����A���`��

�Y������ׂ̐��̋�����a�т���

�����Ԏ�{�̂悤�ɍ�ւ�@���a�l����

�E�E�E�R�����g�ˉ��܂����C�ɂȂ�

�Y��������Ԏ�{�̂悤�ɍ�ɂ���

�[孂�M�̒Е�������@���a�l����

�E�E�E�R�����g�˂ł��Ă���A����ŗǂ�

���Â̓��c��n�������̉���@���ЗY����

�E�E�E�R�����g�ˏ����ꏇ��ς������B

�Y����������c��n����������

����݉S���̍����悹�t�̕��@���ЗY����

�E�E�E�R�����g�˂ł��Ă���A���̂܂܂ŗǂ�

�J�オ����ɉf��������ȁ��D������

�E�E�E�R�����g�ˏo���Ă���A���̂܂܂ŗǂ�

�y�M����ڌю��Ă͑V�̏ぃ�D������

�E�E�E�R�����g�˓y�M��ځ�������ځA�Ȃ�������A�V�̏オ�ǂ�

�Y���������ڌю��Ă͑V�̏�

�V����l�̕��݂ɍ��킹�Ԕ��@���t�q����

�E�E�E�R�����g�˂ł��Ă���A�����ȂŁB

�Y����Ԕ��̗���ɓY�ЂĘV����l

�\��̂Ȃ������ɕ@�̏t�̕��@���t�q����

�E�E�E�R�����g�ˏ�܂͂����ĘZ���ɂ����\��Ȃ��ŗǂ�

�Y����\��Ȃ��E�E�E

�V�w���ԋ������C���с��t�q����

�E�E�E�R�����g�˂ł��Ă��邪��͂�ߋ��`���C�ɂȂ�

�Y����V�w���ԋ����ĕ��ԌC

�ڐ��ς֗�����t����灃�t�q����

�E�E�E�R�����g�ˋG�ꂪ�ǂ���

�Y����ڐ��ςւė�����t�̉_

������x�m�̔ޕ���t�̌��@�@�����o�v����

�E�E�E�R�����g�ˏ�܂͂Ȃ��Ă��ǂ���

�Y����ł̕x�m�̔ޕ���t�̌�

�R���̂����݂̌��������d���@�����o�v����

�E�E�E�R�����g�˂��肰�Ȃ�������̖��O���o�����ˁA���̂܂܂ŗǂ�

�l�܂�ΔȂ��Ƃ炷���ڂ댎�@�@�����o�v����

�E�E�E�R�����g�ˏ�܂��ǂ���

�Y����Â��Ȃ�ΔȂ��Ƃ炷���ڂ댎

�S���߂����Đ�����y���݂恃����㎁��

�E�E�E�R�����g�ːS�ӋC�Ɋ����A�G�����ꂽ��

�Y����S���߂����������`��t

�v���o�Ăъo�܂�������ȁ��s�m����

�E�E�E�R�����g�˔m�Ԃ̋�Ɏ��Ă���A�u���܂��܂Ȃ��Ǝv���o�������ȁv

�Ԃт炪�W���b�L�ɎU��j�������I������

�E�E�E�R�����g�˒��������炸

�Y����Ԃт炪�W���b�L�ɐG���j����

�J�t�F�I���̋ꖡ�̎c��t�V���[���@�@���t�q����

�E�E�E�R�����g�ˎ����̃C���[�W���ł��A�t�V���[�����ǂ��B

���݂��ގ�ۂ̑c��Ȃ肫�@�@���t�q����

�E�E�E�R�����g�ˉߋ��̉�z�Ƃ��ėǂ��ł��Ă����B

�삩��J�����t��ԁ@���ЗY����

�E�E�E�R�����g�˒������ʔ����B

��O�t�̋�܂ň�l���߁@�@���s�m����

�E�E�E�R�����g�˂��������������B

�x���t�����Ɍ���w�n��@�@�����o�v����

�E�E�E�R�����g�˒����ɔ����������B

���̂Ƃ��ق̂��ɐ�̓������ā@�@�����o�v����

�E�E�E�R�����g�ː�̋�Ђ����A���ꂪ�o���B

�N�ւ��䂪�ƂƋ��ɉԐh�@�@���t�q����

�E�E�E�R�����g�ːh�̍炭�Ƃ��������B

�}�ł��̉��������܂��t������@�����o�v����

�E�E�E�R�����g�˂Ȃ��Ȃ����Ⴊ�s�������`�𐮂���B

�Y����}�ł���欂��t�������ɂ���

�F�̋��ǂ݉������Ƃɍ��݁��a�������@

�E�E�E�R�����g�˂Ȃ��Ȃ��ǂ������u�Ɂv�͐����I

�Y����F�̋��ǂ݉������Ƃ����

���傤���ƂȂ�ւ��ق肨�����킯���a������

�E�E�E�R�����g�˂������킯�������������͗ǂ��A�Ђ炪�Ȓ��ɂ��Ȃ��Ă�

�Y��������̍���ׂ�ւ������ɂ���

�G�莆�Ŏ��ߒm�点�銦���@���a������

�E�E�E�R�����g�ˁu�Łv�͂��ꂢ�łȂ��̂Ŏg��Ȃ������ǂ�

�Y����G�莆�Ɏ��߂�Y�ւ銦��

�ᕑ�������t�]�ɂށ��a������

�E�E�E�R�����g�ˉ��܂͌���Ȃ��Ă�������

�Y����ᕑ�������t���]��ɂ���

�t�A���Քj�C�X�������@���s�m����

�E�E�E�R�����g�ˋG��͏��������������ǂ�

�Y����t�̈ň�Ղ��y����

�t�̓��▜����l���Z�܂��@���s�m����

�E�E�E�R�����g�˒����ɍH�v���A�k�Ђ��r��ł����ׂ��Ǝv��

�Y����t�̓��≼�݂ɏZ�܂��l����

�J�^�N���̗h�ꂵ�p�̓o�����[�i���a�l����

�E�E�E�R�����g�˔�g���ǂ��A�����Ɂu���v������Ɖߋ��`�ɂȂ�A�Ȃ�ׂ����`��

�Y����o�����[�i�̂��Ƃ�������̉ԗh��ɂ���

�\��P�ߕ����̉h�؎Â��@���a�l����

�E�E�E�R�����g�˗ǂ�������

������Ƒ����o�őg�ݗ��Ă遃�a�l����

�E�E�E�R�����g�ˉ��܂ɍH�v��

�Y���������Ƒ����o�̑�������

�����̓��Ɠ��������~���t�q����

�E�E�E�R�����g�˔~�Ɏv��������炵��

�~�̉Ԃ������ɑ���������ԁ@���ЗY����

�E�E�E�R�����g�ˏ�i��������

�Y����~�̉ԐÂ��ɑ����ď������

�����������Řb�����̏t�@���ЗY����

�E�E�E�R�����g�ˏ�܂��l���i����������������j�A���̏t���ǂ�

������Ƒ傫�Ȑ��Ŏ��̓���@���I������

�E�E�E�R�����g�ˎ��̓��͂܂��G��Ƃ��ĔF�m����Ă��Ȃ�����͖ʔ����i������j

����8��2015�N2���ʐM���

���g���铙�����̒J�[���@�@���t�q����

�E�E�E�R�����g�ˊ��g�������Ă����B

�z���܂�ɋ����肵�Ă���~���݂�@�@���ЗY����

�E�E�E�R�����g���~���݂�ւ̖ڂ��₳�����B

�z���܂�ɂЂ������������������@�����o�v����

�E�E�E�R�����g�˓����Ɂu���v���t���ƈꌩ�o��I�����A���@�I�ɂ͉ߋ��ɂȂ��B�Ȃ�ׂ����݂ɁB

���r�L���O�i�G�j�̉e���䂯��i�Ȃ���j�@�@���a�l����

�E�E�E�R�����g���u�G�v�ƌ��킸�Ȃ�ׂ��̖��O���o���u�G�v�́u�G�ؗсv�ȊO�o��ł͎g��Ȃ�

����̉Ԃт����i�����j�g�����i���j�����@�@���a�l����

�E�E�E�R�����g�������͌���Ȃ��Ă����傩��z���ł���B

�����i�̖����āj�Â����i�ԁj������s�i�Ós�j�����@�@���ЗY����

�E�E�E�R�����g�������Ă͕s�v

�����܂���i�z�ɂ�����j�]�Q����╟�����@�@���s�m����

�E�E�E�R�����g���z�ɂ����聨�����܂�

�ЂƂ����̂Ђ���ƂȂ���i���炫��Ɨ�����ʁj�t�̐��i�t��҂j�@�@���a�l����

�E�E�E�R�����g����i�͗ǂ�������B

�̂ĈĎR�q�|�ꂵ�܂����i�Łj�t��҂@�����o�v����

�E�E�E�R�����g�ˈĎR�q�͏H�̋G��Ȃ�ׂ錻�݂̋G��ɁB

���U�ӉԂ̃|�X�^�[���������i����j�@���t�q����

�E�E�E�R�����g�������ȁA���聨����A�ʔ�������������B

�W��i����j�〈���c��ڂ��삯�錢���s�m����

�E�E�E�R�����g������i�~�j���W��i�t�j�ɂ�����B

�~�܂�哹�|�ɑ����~�߁@���t�q����

�E�E�E�R�����g���~�Ƒ哹�|�Ƃ̂Ƃ荇�킹���������낢�B

�[���i���[�̍��j�̍̉ԓE���i�݂��j�����a�@�����o�v����

�E�E�E�R�����g���ߋ��`���ƈȑO�̉�z�^�ɂȂ��Ă��܂����݂��r�ށB

�|�i���j�������C�̌������͐������i������j���ЗY����

�E�E�E�R�����g���|���������|�����A�ᓔ���聨�ᖾ��B

�������i���˂��j�~���i�~�̉�j���`���U�������i�l�j�@���s�m����

�E�E�E�R�����g���t�ւ̊��Ҋ���������B

�X�~��Ê�܂Ŏ�p�m�炸�Ȃ��i�Ê�܂łɎ�p�m��Ȃ��X�~���ȁj�@���I������

�E�E�E�R�����g���ꏇ���������������B

![]()

�E�E�E�R�����g�˂��������ǂ��ł��Ă���B

���̗t�ɂ��̂���������������@�@���a�l����

�E�E�E�R�����g���ǂ��ł��Ă���B�u���傩�ȁv���u�����v

�����������������w��@�@���a�l����

�E�E�E�R�����g���ł��Ă���A�u���v�͋����̂Łu�́v���������ǂ��B

�������q�ɏ�����Č��킷�j�h�i�Ƃ��j�@�@���a�l����

�E�E�E�R�����g���ł��Ă���B

�ǂ�ǂ�Ă������Ж��̒B�����ȁ@�@���a�l����

�E�E�E�R�����g���u�E�ځv���u�Жځv�B

�叼�����攒�����ɂ���@�@���t�q����

�E�E�E�R�����g���؎��u��v�͑O���ؒf�����ڂ�����B

��ǁi�����傤�j�̖��ꂢ�Ɋ�����N�V���@�@���D������

�E�E�E�R�����g���ł��Ă���A���܁u�V�N�v���u�N�V���v�B

���ꂱ��ƒ��Ă��邤���ɒ��Ԃ����@�@���D������

�E�E�E�R�����g��������Ɩʔ����B

�ԗ�i�͂Ȃ���݁j���i�����j������炷���ԁi�����܁j���@���D������

�E�E�E�R�����g�������Ɂu���v��t����Ɖߋ��`�Ȃ��Ă��܂����`�ɒ����B�u��炵�v���u��炷�v

�x�m�̎R����������Ċ��̓���@�@���ЗY����

�E�E�E�R�����g���ł��Ă���B

�Ō�w�̗D�����S�t��҂@�@���I������

�E�E�E�R�����g���ł��Ă���A�D�����i����j���D�����i����j�B

���i�F�^�����x�m��q�݂���@�@���s�m����

�E�E�E�R�����g���C�������ǂ��o���Ă���B����u���i�F�x�m�̎R���Ĕq�݂���v

����6��2014�N12���ʐM���

|

�����t�q�������@ |

�E�E�E�R�����g���ǂ��ł��Ă���B

�������ɑI���J�[�s���t���̊X

�E�E�E�R�����g�����t�����ȁB

���g�t�Ɉ͂܂�F�ƘI�V���C

�E�E�E�R�����g���o������B

������␅�ʁi�݂Ȃ��j�ɉf���t���g�t

�E�E�E�R�����g�����܂͓�����O

�E�E�E�Y�����Ɛ��ʂɉf��g�t����

���~�̒��C�������������i�ЂƁj

�E�E�E�R�����g���o��ł́u���v���u�ЂƁv�Ɠǂ܂��Ȃ��B

�E�E�E�Y����~�̒��������s���n�C�q�[��

|

���������������@ |

�E�E�E�R�����g�����K���ȉƒ낪������A�Z�܂����Z�܂��B

������ԑł���OB�͗t�U��

�E�E�E�R�����g���S���t�̋�Ƃ��Ă͗ǂ��ł��Ă���B

���~�̓��␁�������オ�鍻��

�E�E�E�R�����g�ˏo���Ă���B

|

�����a�l�������@ |

�E�E�E�Y������ɂ�����݂���~�߂�

�����I�ɔG��ĂȂ��R�䑐�g�t

�E�E�E�R�����g���I�ƍg�t�̋G�d�Ȃ肪�ɂ���

�E�E�E�Y������g�t���i�������j�̉J�ɔR���Ă���

���������S���F�v���͂ꂷ����

�E�E�E�R�����g�ˁu�����v�u�S���F�v�u�͂ꂷ�����v���߂ċG�ꂾ���ł��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�͂ꂷ���������ցA�ޗ������ׂă}�C�i�X�C���[�W�B

���g�t�Ɍ��Ƃ�����������

�E�E�E�R�����g�ˁu�āv�͕s�v

|

�����s�m�������@ |

�E�E�E�Y����ǂ��o���Ă���B

���������V��U�������a

�E�E�E�R�����g�ˏ������ǂ��A������ς������B

�E�E�E�Y���������V���̎U���͒����a

���t���������������̂͂�

�E�E�E�R�����g�ˁu���������v�͌���Ȃ��i���R�����������ƂɂȂ�̂Łj�B

�E�E�E�Y����t���ɋP���Ă��鑚�̌�

���I��������D���ގ��J����

�E�E�E�R�����g�ˏ�܂�������ɂ����B

�E�E�E�Y������D�𓉂ގ��J�ɂȂ�ɂ���

|

�������o�v�������@ |

�E�E�E�R�����g�ˏo���Ă���B�����Ɍ��遨�����Ȃ�

���b�������������ĎR����

�E�E�E�R�����g�ˏ�܂��l���Ȃ̂Łu�b���v���u���b�v

�����t���R���[��������

�E�E�E�R�����g�ˁu���t�Ă��v�Ɓu���v�Ȃ���

�E�E�E�Y������t���������R����

|

�����a���������@ |

�E�E�E�R�����g�ˉ����ł��Ă���A���̂܂܂ŗǂ��B

���[���≓���ɉ��ގR����

�E�E�E�R�����g�ˁu�[��v�͏o���Ȃ������B

�E�E�E�Y��������ɉ��݂䂭�R���肽��

����N�������U���̔G�ꗎ���t

�E�E�E�R�����g�˒����͎��B

�E�E�E�Y�����N�̑����U���G�ꗎ���t

|

�����D���������@ |

�E�E�E�R�����g�˒����H���ʔ����B

���U������ӂ��x���X�X�L����

�E�E�E�R�����g����Ӄ����쉏�E�X�X�L�����B

�E�E�E�Y����쉏�ɗx���Ă����锖����

|

�����I���������@ |

�E�E�E�R�����g���u������v���ǂ����B

�E�E�E�Y����N�̕�ꑊ��̐S�v�肩��

�ʐM�����ɂ͌��u���Y��Łu�u���ƂĂ��ǂ��ł��Ă���v�u���ł��Ă���v���\�I��������v�ɕ]�����ꂽ�o������Љ�����܂��B

�]�����ʂ͂V���Q�W���o������A���o�v�������A�����A�����B�t�q�����S��A�����A�ЗY�����R�偢���A�a���������A�D���������A�s�m�����܋�ł����B

|

�������o�v�������@ |

�E�E�E�R�����g�����ǂ��ł��Ă����A�G�ꂪ�����Ă���

���͂ꂷ�������ɐ�����Ĕ�ԕ��

�E�E�E�R�����g�ˏ��~�ɂȂ�Ƃ����������Ƃ�����B���̂܂܂ł悢�B

���V��`�i�낤�₪���j�Ԃ��n���ĒN��҂�

�E�E�E�R�����g�˃��E���K�L�͓���Ȋ`�Ȃ̂Łu�`�̎��v�ł����̂ł́B

�E�E�E�Y����`�̎��̏n���Đl��҂��ɂ���

|

�����t�q�������@ |

�E�E�E�R�����g�˒��������ς������B

�E�E�E�Y����~�n�߂ĔY�ݕ����ėF������

�������Ί�ɐ��肵�H�̌i

�E�E�E�R�����g�˒����͗v��Ȃ��̂ł́B

�E�E�E�Y��������ΏH�̌i�F�ƂȂ�ɂ���

�����t�����l�y���ޗ��狏��

�E�E�E�R�����g�ˏo���Ă���G�ꂪ�ǂ��B

���[�H�����܂��ܕS����

�E�E�E�R�����g�ːS��͗ǂ�������G�ꂪ�ǂ��B

���a�����V�����C�~��

�E�E�E�R�����g�ˋ�ނ͂ƂĂ��ǂ����O�i�ꂪ�ɂ����B

�E�E�E�Y����~����������ΌC�V����

|

���������������@ |

�E�E�E�R�����g�˔ӏH�̊��S������Ă���B

�E�E�E�Y������̂܂܂ł悢

�������ł̏H�̗[�Ă���������

�E�E�E�R�����g�ˏ�ܕs�v

�E�E�E�Y����ӏH�̗[�Ă������鑁������

���H�V�ɕx�m��q��ŎŖړǂ�

�E�E�E�R�����g�˔o��͕��ꂪ�ǂ��A�S���t�̋�͓�����ǂ��܂Ƃ߂��B

�E�E�E�Y����H�V��x�m��q�݂ĎŖړǂ�

����ɒ��L�����L�����Ɩ؎�`

�E�E�E�R�����g�˒����v��Ȃ��B

�E�E�E�Y����؎�`�Ƃ��Ƃ����Ɍ��t�����

|

�����a���������@ |

�E�E�E�R�����g�ːԂ�����H�דn�蒹����x�݂��Ă���B���̂܂܂ł悢�B

|

�����D���������@ |

�E�E�E�R�����g�˂����͒��͉Ă̋G��A�����͒����i�Ȃ�ׂ����̋G�߂̂��̂��j�B

�E�E�E�Y����݂���̖؍��N���g�H�H��������

|

�����s�m�������@ |

�E�E�E�R�����g�ˏ�܂̕\���ς������B

�E�E�E�Y����H���Ȃ�x�m�̏��ጩ�����

���卪�𒋂̓T���_�ɖ邨�ł�

�E�E�E�R�����g�ˑ卪�E���łɓ~�̋G��j�B

�E�E�E�Y����卪�̑劈��̋G�߂���

�����t���ގ��ؐg�y�ɐ��X��

�E�E�E�R�����g�ˉ��܂͕s�v�B

�E�E�E�Y����t�𗎂��g�y�ƂȂ肵������

���o�X�c�A�[�l�̌�����g�t���

�E�E�E�R�����g�ˍg�t���̗l�q�킩���ܕs�v�B

�E�E�E�Y����g�t���l�����������`������

�������₤�܂���C�ɐS����

�E�E�E�R�����g�ˏ�܁u��v�Ő�Ȃ������ǂ��i�����̂��Ƃ������Ă���̂Łj�B

�E�E�E�Y��������̂��܂���C���z���ɂ���

�����P�x�Ζʂɉf���k����

�E�E�E�Y�����k�̌Ζʂɉf�闅�P�������m���̌F�ɐ������܌Ώ���

�E�E�E�Y����m���̌F�ɐ������Ă̗�

���S���F�Ɩk�̗�����r�f�I����

�E�E�E�Y����S���F�ƒm���߂���Ă̗�

�����i�����݁j�̊��̐^��͐䎞�J

�E�E�E�Y����������̏�̐���

���Ő��i���킹�݁j��l���_���͖�̔@��

�E�E�E�Y����Ő����ʑ̑_����̔@��

|

�����t�q�������@ |

�E�E�E�Y����v�i�܁j�v����ɋC�Â���Ƃ��`

�����t����d�����I����������

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�ł��Ă���

�E�E�E�Y������t����d���I����������

���c�����c�R�̗ւɗ��Ԑ�

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�ł��Ă���

���s���H��E�i�͂́j�̖����`�Ȃ܂�

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�ł��Ă���

�E�E�E�Y����s���H��E�̖��Ȃ��`�Ȃ܂�

���ƍg�t��S�s���njo�̐�

�E�E�E�Y�������������njo�̐��ƍg�t

|

�������o�v�������@ |

�E�E�E�R�����g�ˁu������v��������ɂ���

�E�E�E�Y����H�J�ɐF�Â��X�ƂȂ�ɂ���

���[�Ă��ɐԂ����܂�┋�̉�

�E�E�E�R�����g�ˁu�Ԃ����܂��v�s�v

�E�E�E�Y����[�Ă��ɐ��܂�ėh��锋�̉�

��������͂�t�~���ߏt��҂�

�E�E�E�R�����g�ˁu�͗t�v�Ɓu�t��҂v�G�d��

�E�E�E�Y��������̗t��~���߂ďt��҂�

���H�[�����X���铔�䓔

�E�E�E�R�����g�ˁu�H�[���v�Ɓu���X�v�G�d��

�E�E�E�Y�������̂�����ɕ����ԋ��D����

���V���̐얶�����s�c�`

�E�E�E�Y����V���̐얶���ʎs�c�`

|

�����s�m�������@ |

�E�E�E�Y������̌Q�ꂻ������������H�̒�

���E���ߐ�`�����ސl������

�E�E�E�Y����E���ߐ�`�����ސl��l

���땖���Ԃ���`���Ƒ�����

�E�E�E�Y����땖���Ԃ���`���Ƒ�����

�����U�������i�ނ��ǂ�j�̌Q��_�ƂȂ�

�E�E�E�Y��������̌Q��_�ƂȂ�U������

���̋��̖�Ȃv���⌬�̉�

�E�E�E�Y����̋��̖���v����݂邵�`

��2014�N10���l�̕��R�����g�y�ѓY��

|

�����a�l�������@ |

�E�E�E�R�����g�ˊ`��̂��Ƃ��u�؎�`�v�Ƃ����B

�E�E�E�Y��������L�����p�X�ɂ��Ė؎�`

���˂��a�މ��ɖڊo�߂ʂ��̕�

�E�E�E�R�����g�ˋG�ꂪ�Ȃ��̂Łu���̕��v���u�H�̕��v�ɕς���B

���傢��`�̎��ЂƂA�J�l��

�E�E�E�Y����؎�`���̋����l����

���a�t�ɏd�˂ĕ��������̓�

�E�E�E�Y����a�t�ɉ䂪���������d�˂���

�����ʂ̉B�����ܓ��ݎB��

�E�E�E�R�����g��(�G.�G)�u���ʂ́v�Ӗ���������Ȃ��i���̋�͎̂Ă�j�B

�������������݂��ݑz�����H���t

�E�E�E�R�����g�ˋG�ꂪ�Ȃ��̂Łu���H���t�v���u�H�̖�v�ɒ����Ηǂ�

�����H��䊈�M�n�X�J��

�E�E�E�Y������H�̈�M�ƂȂ�n�X�J��

���S���F�̖ʉe�E�ԙ֎썹��

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�ł��Ă���A�u�E�ԁv�ˁu�Âԁv�ɒ����B

���n�}�i�X���a���ь��ӃN���X��

�E�E�E�Y���(^o^)�l�֎q���a���ь��ӃN���X��

�h�����h

�@���߂Ăɂ��Ă͗ǂ��ł��Ă��܂��B

�A���ɋG��������Ă�������

�B�G��͈��ՂɃJ�^�J�i�ɂ��Ȃ����ƁB

�C�Y�킵�܂��̂ŋ�Ƌ�̊Ԃ��J���Ă��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���u

|

�������o�v�������@ |

�E�E�E�R�����g�ˁu���n�̓��v�ˁu���n���v�A�������`�͏a�������������̂Ȃ̂Ŏ��n�Ƃ͌���Ȃ��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�`���ˊ`�B

�E�E�E�Y����������`�d�オ�鍠�̊C�̍r��

���t���a�̂ǂ��ɕ����Ԃ��炢�M

�E�E�E�R�����g�ˍ��̋G�߂r�ށB

�E�E�E�Y����H���a�g�Ԃɕ����Ԃ��炢�M

���H�����Ԃ����ߍs���R�g�t

�E�E�E�R�����g�ˁu�g�t�v���G��d�Ȃ�A�u�Ԃ��v�͕s�K�v�B

�E�E�E�Y����[��̕������ߍs���R�g�t

���b��̗������ςݏo����֎�

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�ł��Ă���B

�������ɏd�����ɐ�����䂩��

�E�E�E�R�����g�ˁu�I�E���v�G�d�Ȃ蒆���𒆎���

�E�E�E�Y����[���ɏd�����h����䂩��

����ւ̋e�̉؍炭�C�̏�

�E�E�E�R�����g�ˁu�C�̏�v��������ɂ����A�u�D�̏�v�ɂ�����ǂ����B

���H�̐�������ʂɌ��f����

�E�E�E�R�����g�ˁu�����ށv�ŏH�̋G��Ȃ̂Łu�H�v�s�v�A�u���v�H�̋G��B

�E�E�E�Y��������ނ��ʂɉf�鐯�̐�

���H�[���[�R�ɋ������̉�

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�ł��Ă���B

�������l�₵����������

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�ł��Ă���B

���M�Z�H�̉J�̒��炭�ᖒ�g�C

�E�E�E�R�����g�ˁu�J�̒��v���ɂ����B

�E�E�E�Y����M�Z�H��J�ɑł����ᖒ�g

�����i�ޔ����������V�����

�E�E�E�R�����g�˂�₻�̂܂܂�����B

�E�E�E�Y����V����܍Ȃƌ�炤��������

���H��Ɍ���Ȃ����Ē��ތ����

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�������낢�A�_�̒��ł����͒��ށB

|

�����a���������@ |

�E�E�E�R�����g�˔o��͕��E�������ɂȂ�Ȃ��悤���ӂ���u�_�Ԃ���v

�����}�Ȃ̂łǂ����ς�����ꏊ�i�ˋ�ł��ǂ��j

�E�E�E�Y������H�̖�����҂ϓ�

���������đ䕗��ߏH�̋�

�E�E�E�R�����g�ˁu�䕗�v�Ɓu�H�̋�v�G�d��A�Â��ɂȂ����l�q���r�ށB

�E�E�E�Y����䕗���������肽��䂪�Ƃ���

�����ڐ숼���サ�đ���ܔN

�E�E�E�R�����g�ˁu��v�ˁu�k��v�B

�E�E�E�Y����ڍ��숼�̑k��̐�����

|

�����s�m�������@ |

�E�E�E�R�����g�ˁu���ؐF�t���v�͔ӏH�Ƃ����G�ꂪ�܂܂�Ă���̂ł��̂��Ƃ͌���Ȃ��B

�E�E�E�Y����ӏH���̎��͍l����

���H�̋�v�킸�q�ޒ�������

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^����o�Ă���i�Ⴂ���͂����������Ƃ͂��Ȃ��j

�������c��ڍ��N�͂ǂ��ɖA����

�E�E�E�R�����g�ˎ��i���r�����ǂ��B

�E�E�E�Y��������c��ږA�������ɍU�߂���

���ʂ�l�`�̔`�����

�E�E�E�R�����g�ˁu�`�̖v�ł͋G��ɂȂ�Ȃ��B

�E�E�E�Y����`�̎��̌����ɏn��ĊF�`��

���䕗�⌢�������ʉߑ҂�

�E�E�E�R�����g�ˈ�ʓI�ɂ́u��v�Ő�����䕗�̎��͌���Ȃ��B

�E�E�E�Y����䕗�̉߂���������҂��Ă���

���𒎂��E�C�J�߂��A�X�t�@���g

�E�E�E�R�����g�ˉ���������������ɂ����B

�E�E�E�Y����𒎂̔����o���ė���ԓ��܂�

�������₱�������l�閧��n

�E�E�E�R�����g�ˉ�����������������������₷���B

�E�E�E�Y��������閧�̏ꏊ�͋�������

�������؏������₩���}

�E�E�E�R�����g�ˌ܁E���E�܂��u�c�u�c��Ă���i�O�i��j�ꂩ���͂Ȃ���B

�E�E�E�Y����������₩�X�H���̎��}

�@�@�i���E�܁E�܁j�ƂȂ邪��܂�����ƌ����Ă��̕��@�ł��ǂ�

���Ԑ��؎��Œ��U���H�̒�

�E�E�E�R�����g�ˁu�Ԑ��v�G��A�u�Łv�͔o��ł͂Ȃ�ׂ�������B

�E�E�E�Y������U���Ԑ��̎��n��͂���

���U�����s�����j���M�͂�

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�ł��Ă���A�M�͂��̓������ǂ��o�Ă���A��̓I�ł悢�B

���G��∤���͂��Ⴌ�V��l

�E�E�E�R�����g�ˁu�V��l�v�ˁu�ǂ������v���炢�ɂ�����B

���e����A�������ɍ炫�ɂ���

�E�E�E�R�����g�ˁu�A�������Ɂv�\�����������B

�E�E�E�Y����e���̐l�m�ꂸ�炭�쌴����

�����������ƒ��T���H��

�E�E�E�R�����g�˂������I�B

�E�E�E�Y����H��ЂƓ��T���nj����炸

��������J�ɍ~���Đ^�쐶��

�E�E�E�R�����g�ˁu��v��Ɖ���藣���؎��B

�E�E�E�Y������̗t�ɐ^��̗��̐��܂ꂽ��i����j

���������������W�܂藎�䂩��

�E�E�E�R�����g�ˁu���������v�s�v�B

�E�E�E�Y������i�������j��藎��ɏ����W������

���H���␢��ւ肩��������낱��

�E�E�E�R�����g�ˁu��������낱���v����ȐA���Ŕ���������̂ŋ�ނƂ��Ă͕s�����B

���̋��ŕ������̐��֎썹��

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�ł��Ă���B

���H�̓���S���t�����_���˂�

�E�E�E�R�����g�ˁu�����v���{�[���ɁB

�E�E�E�Y����H�̓���S���t�{�[���̉_���˂�

���؍҂⓹�s���l�Ɍ䐞����

�E�E�E�R�����g�ˁu��v���u���v�ɁB

�E�E�E�Y����؍҂̍�����䐞����������

�����̉Ԋ�U��������C����

�E�E�E�R�����g�ˁu���C���ȁv����Ȃ������ǂ��B

�E�E�E�Y������̉ԂƖڂ����킹����S�n����

���j�d���Ȕ����݂ė��t����

�E�E�E�R�����g�ˁu���t���ȁv�ǂ����H

�E�E�E�Y����͗t�U��Ȕ����݂Đj�d��

����ԎR�ߐ��o�܂�����؍�

�E�E�E�R�����g�ˁu�ߐ��o�܂�����؍ҁv�B

�E�E�E�Y����H�V�Ɍ�x�R�̖ڊo�߂���

�����ω�_�s�������͌�����

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�ł��Ă���B

��2014�N�X���l�̕��R�����g�y�ѓY��

|

�����t�q�������@ |

�E�E�E�R�����g�ˁu�J�i�J�i�v�Ɓu���v�G�ꂪ�����ǂ��炪�傩������ɂ����B

�u�J�i�J�i�v�͂Ђ炪�ȁ@�@�̕����ǂ�

�E�E�E�Y������Ȃ��Ȃ������ɕ����ĐÂ��Ȃ�

�������ɐS����I�V���C

�E�E�E�R�����g�ˁu�S����v�͂��̋�̓����Ȃ̂Ō���Ȃ��B�ǎ҂ɑz��������B

�E�E�E�Y����������l�̎���I�V���C

���a�߂�F���e�܂��ċ�

�E�E�E�R�����g��(^O^)�ł��Ă��邪�ꏇ��ς������B

�E�E�E�Y����V�������e�܂��ĕa�߂�F

�������^�씋�ɏ���⏬�f�J

�E�E�E�R�����g�˔����^��Ƃ܂ł͌���Ȃ������B

�E�E�E�Y��������Ղ�Ə��f�J���яH�̉�

���������锧�Ђ���Ƃ����늦

�E�E�E�R�����g�ˁu�Ђ���v�͕s�v�B

�E�E�E�Y����������锧�̊��G�����늦

���N�z�ӊÂ�����̖؍҂�

�E�E�E�R�����g�ˁu�Â��v�͕s�v�B

�E�E�E�Y����؍҂̍��鍠�Ȃ�N�z��

�����t������ǂЂĎ��\�H�̏H

�E�E�E�R�����g�ˁu�����v�������܂��B

�E�E�E�Y������\�H�̏H�싅�ɔR���Ă���

�������������ӕꖺ�H��

�E�E�E�R�����g�˔o��ł́u���v��u���v�Ɠǂ܂��Ȃ��B

�E�E�E�Y����������𖺂ɘb���H��

�������H�ޓc�ɂ̓��ЍL�����

�E�E�E�R�����g��(^O^)�ł��Ă��邪�u�c�Ɂv�ǂ����B

�E�E�E�Y��������H�ނӂ闢�̍��ɕ�܂��

�@�@�@�@�@�@�����H�ނӂ闢�����Ȃ�ɂ���

�������H�ތ̗������V������

�E�E�E�R�����g�˂܂��܂��u�V���v�͓ǂ܂Ȃ��Ă悢�B

�E�E�E�Y��������H�ތ̗������Ȃ�ɂ���

�����₩�ɏޒ@�����H�Ղ�

�E�E�E�R�����g�ˁu���₩�Ɂv�ȗ��B

�E�E�E�Y����ނ̉����ɏ�藈��H�Ղ�

���ꗱ�����Ȏ咣���鋐��

�E�E�E�R�����g�ˁu���Ȏ咣�v����₩�����B

�E�E�E�Y����ꗱ�Â����Ă鋐��

|

�������o�v�������@ |

�E�E�E�R�����g�ˁu�t�ފ݁v�Ɓu�njo�v����Ɂu��Q��v���߂��B

���Ă̕x�m�Ŗ�Ɍ���o�R����

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�ł��Ă���B

�������̐����₵�H�̖�

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�ł��Ă���

��������ق��Ƃ��͂ݕ�E��

�E�E�E�R�����g�ˁu������v�G��́u�~�v

�E�E�E�Y����H�̖��ق��Ƃ��͂ݕ�E��

���t���݉����Ȃт����h�̎R

�E�E�E�R�����g�ˁu�t���݁v�H�̋G���

���|�x�̍s���Đɂ��ދ���

�E�E�E�R�����g�ˌꏇ��ς���

�E�E�E�Y����Đɂ��ޒ|�x���s�������Ԃ���

�������H�̔��̌������x�m������

�E�E�E�Y��������H�̔��̔ޕ��x�m���т�

|

�����s�m�������@ |

�E�E�E�R�����g�ˎw���҂�����悤���Ƃ��������ǂ�

�E�E�E�Y����U�����w���ҋ��邲�ƏH�̒�

�����H�����Ђ낪���H�̕�

�E�E�E�R�����g�ˁu���v�Ɓu�H�̕��v���G�d���Ȃ�

�E�E�E�Y������H�ւΐ��قƂ���[�ׂ���

�����[�̕��u�̉Ԃ�ߐl

�E�E�E�R�����g�ˉ��܁u�ߐl�v���ǂ����H

�E�E�E�Y������[�̕��u�̉ԂɌ��߂��

�����U����b�͂�����H�̌�

�E�E�E�Y����H�����b�͂�����U����

���Ȃ��Ȃ��[�͕ٓ���������

�E�E�E�Y����ȗ���̈�l�����̗[�M����

���H�������x����������

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�ł��Ă���

�������婖��␅�̉�

�E�E�E�R�����g�ˉ��͓�o���Ȃ�

�E�E�E�Y����婂̖����̒����肯��

��2014�N9�����u���o�勳������̕I

���u����̕ւ�

�@���̂Ƃ���߂�����������Ȃ�܂����B���ς�育�����܂��������Ŏl���̕����瑽���̔o�傪�������Ă��܂��B���o�v�N�O�\���A�I���N�\��A�t�q���\���A�s�m�N�Z��i�o��ł͉��̖��O�ŌĂԁj�S�����\����̂���ςł��̂Ŏ�ȋ�ɂ��ĎQ�l�܂łɓY��y�уR�����g�����X����܂��B���u

���̖k�C���r����������܂��B

|

�������u�������@ |

|

���m���̉ČF�����Ɏ蔏�q�� �@ |

|

���m���≩���܂Ƃւ鞾�ؑ��i�����������j �@ |

|

�����ڈΐ�i���������݁j�k���̒n�̖��i����j�������@ |

|

�����p���i����Ԃ��j���i�������j�Ɍ����ʂ�J |

|

���F���ɉ����̓����̏H |

|

���͍��i�����ق˂́j�ǓƂ◅�P�x�y�� |

|

���k����冋o�i���낱���j�̕�������i���傤���j�����@ |

|

��������Ă��R���̕ς肯�� |

|

�����I���������@ |

���v�����^�����n���ƃg�}�g����@�@

�E�E�E�R�����g�ˁu���n���ƃg�}�g��v�̂Ƃ��������肸�炢

�E�E�E�Y����v�����^���g�}�g��ɂĎd��������

�����g�̓������̉e�ɂ����₩��

�E�E�Y����K���X���������̉e�ɋ�Z�i���[��j����

���J�オ�苅���̏Ί牡�ɂȂ�

�E�E�E�R�����g�ˋG������邱��

�E�E�E�Y����ċ�⋅���Ί�̍b�q��

���b�q���e���r�ϐ퉡�ɂȂ�

�E�E�E�R�����g�˂�����G������邱��

�E�E�E�Y����싅�ϐ킢�̊Ԃɂ�璋�Q����

���]

����̐������r�ގp���͗ǂ����Ƃ��Ǝv���܂��B�G��i���G�j��

�����Ă��邩�m���߂ĉ������B

|

�����t�q�������@ |

�������ɖ��p����䎞�J�@�@

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�o���Ă��܂��B

���S�J������䕗��ߐ��݂���

�E�E�E�Y�����[����Ӂi��ׁj�̑䕗���̂���

�������̊Â������|�n�̗F

�E�E�E�R�����g�ˁu���v�̂Ƃ�����u���v�A������|�n�̗F�ւ̓]�����ǂ�

�����k�������ɍΌ�������z��

�E�E�E�R�����g��(^o^)���̂܂܂ł��o���Ă��邪�����̕��������̐l���r��ł���

�E�E�E�Y������k�����E�i�͂́j�̏������Ȃ�����

���]

������������Ă����̂Ŕo��̗v�̂�S���Ă���B�����̋�ނɒ��킵�ĉ������B

|

�������o�v�������@ |

���H��̉����ɉ��ސw�n�x

�E�E�E�R�����g��(^o^)���̂܂܂ł��ł��Ă����B

�E�E�E�Y����H��̔ޕ��ɉ��ސw�n�R

���l�֎q�̂ɂ����D�����ԑ��H

�E�E�E�R�����g��(^o^)�ł��Ă��邪�A�b�����t�ɂ�������ɂ��鑾�����u���v�ɂ���B

���钎�̖���������������

�E�E�E�R�����g�˓����Ɂu���v��t����Ɖߋ��`�ɂȂ�A�Ȃ�ׂ����݂�

�E�E�E�Y����钎�̖����̒����肽��

���\�ܖ�̖������F�Ɉ��ނ���

�E�E�E�Y����\�ܖ�̖������F�Ɏ����ނ�

���]

�Ƃɂ�������ɋ����ł��B�����̒�����ǂꂪ�ǂ��傩�I�ԗ͂��g�ɂ��ĉ������B

|

�����s�m�������@ |

��᱗��~��a�����g�ɖ~�x��

�E�E�E�R�����g�˖~����x�o�Ă���̂͗ǂ��Ȃ��B

�E�E�E�Y���᱗��~��a�̐g�ւƗx�S

��᱗��~��Ί��₳���i�[�X�B

�E�E�E�R�����g���_(^o^)�^�ł��Ă��܂��B

���ċx�݃J�����Ў�Ɋ�����

�E�E�E�R�����g�ˋG��d�Ȃ�A���܂��U�����ȓ���

���A�J�g���{�ߊ��ʂ����̎��

�E�E�E�R�����g�ˁu�A�J�g���{�͐ԂƂ�ڂƈ��ՂɕЂ��Ȃ͎g��Ȃ��v

�E�E�E�Y����ԂƂ�ڎʂ��q�̎�ɏ��ɂ���

���ŏ��͂ǂ����Ă������ǂ��������������Ƃ��������A�ɂȂ肪���ł��B

���������������̂����Ɋ��������̂��f���ɉr�ނ��Ƃ�S�|���Ă��������B

�@���u���@

�@�ȁ@��@

��2014�N7��28���F�k�C�����s�ł̔o������Љ�I

|

���g���Ԃ��͂܂Ȃ�������I�z�[�c�N

�����H���p�b�`���[�N�̎�l��

���Ė��̗H�i���j���ȉ�����n

�����̉��������Ė����ɐ���

���m���̎v���͉����Ă̊C

���킭�킭�Ɠ���������J����

���O�����ł̉ė��s

���ꌩ��▼�O�o�����G�]�̗�

���n�}�i�X���}�������O���

���E�g�����݂�����ʎv����������

���܂��~�܂������̗����߂���

���[�ɉf�������������܂���

�����g���Ă̔��g�ǂӖ�

���ԊO�n�z�b�P��H�����H��

���͂܂Ȃ��̂ɂ����₳���������肶

���l�֎q�͖k�̑�n�ɍ炭����

�z�e���ŏ��߂Ă̋������R���v�i���v����̉덆�j����̎w���ōs���܂����B��i��ǂ�ŒN�̋傩�킩��܂����B���z���ɂ��C���������܂��B���߂Ă̍�傾���ɋ�J������܂������y����������܂����B���v����̕]�ɂ��܂��Ə��߂Ăɂ��Ă͗ǂ��ł��������ł��B������@�ɖ������v����ɍ�i�������肵�Ďw���������������ƂɂȂ�܂����B���̍�i�����́u�O���Ђ���o��̃y�[�W���v�A�b�v���[�h�������܂��̂Ő��ӌ��Ȃǂ��������B�܂��A�Ǘ��҂̂Ƃ���Ƀ��[���ō�i����Ό��v����ɂ����肢�����w�����悤�ɒv���܂��̂ŕ����Ă����e���������B

6